Indices érythrocytaires

Hémoglobine - Hématocrite - Nombre d'érythrocytes - Indices érythrocytaires - RDW - Nombre de réticulocytes - Index de production - Vitesse de sédimentation

Hémoglobine:

On devrait normalement parler du taux d'hémoglobine, ce paramètre étant exprimé en g par unité de volume (l). Les variations des valeurs liées à l'état d'hydratation des sujets peuvent être importantes. En règle générale, le dosage de l'hémoglobine s'effectue par une méthode photométrique.

Intervalles de référence: hommes

-

g/l, femmes

-

g/l.

Si le nombre de leucocytes est très élevé, le résultat du dosage photométrique de l'hémoglobine est erroné (valeur trop haute), surtout s'il s'agit d'éléments de grande taille (par exemple, monoblastes ou myélocytes). Cet artefact se traduit par des indices érythrocytaires aberrants. Dans ce cas, le dosage doit être effectué après élimination des leucocytes par centrifugation de l'hémoglobine.

Hématocrite:

L'hématocrite est le rapport entre le volume érythrocytaire et le volume sanguin. Le résultat est exprimé en l/l ou en %. Par la méthode manuelle, on mesure l'hématocrite dans un capillaire préalablement centrifugé (lecture de la colonne érythrocytaire). La plupart des automates calcule l'hématocrite à partir de la numération érythrocytaire et du volume globulaire moyen (MCV).

Intervalles de référence: hommes:

-

l/l ou

-

%, femmes:

-

l/l ou

-

%. On peut considérer 0.45 l/l ou 45% comme une valeur moyenne satisfaisante.

Nombre d'érythrocytes:

Les érythrocytes sont exprimés en nombre de cellules par litre de sang. La numération s'effectue par méthode manuelle (à l'aide d'une chambre de comptage) ou des automates. Les leucocytes sont pris en compte lors de la numération érythrocytaire par la plupart des automates. Lors d'hyperleucocytose marquée (supérieure à 100 x 109/l) la numération érythrocytaire doit être corrigée par soustraction des leucocytes, pour autant que l'automate ne le fasse pas spontanément.

| calcul: | Nombre d'érythrocytes corrigé = Nombre d'érythrocytes - Nombre de leucocytes |

|---|---|

| exemple: | Nombre d'érythrocytes corrigé = 4.1 x 1012/l - 220 x 109/l = 4.1 x 1012/l - 0.22x 1012/l = 3.88 x 1012/l |

Intervalles de référence: hommes: - x 1012/l, femmes: - x 1012/l.

Indices érythrocytaires:

Les indices sont calculés à partir des valeurs de l'hémoglobine (Hb), de l'hématocrite (Ht) et du nombre d'érythrocytes (Ec).

| calcul: | MCV (fl) = | Ht (l/l)

Ec (x 1012/l) |

x 103 | ou | Ht (%)

Ec (x 1012/l) |

x 10 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| exemple: |

MCV (fl) =

|

0.45

5.0 |

x 103 | = | 90 fl | ||

Intervalles de référence:

-

fl (femtolitres = 10-15l).

La plupart des automates mesurent le MCV.

| calcul: | MCH (pg) = | Hb (g/l)

Ec (x 1012/l) |

||

|---|---|---|---|---|

| exemple: | MCH (pg) = | 150

5.0 |

= | 30 pg |

Intervalles de référence: - pg (picogrammes = 10-12g).

| calcul: | MCHC (g/l) = | Hb (g/l)

Ht (l/l) |

ou | Hb

Ht (%) |

x 100 |

|---|---|---|---|---|---|

| exemple: | MCHC (g/l) = | 150

0.45 |

= | 333 g/l | |

Intervalles de référence: - g/l.

Grâce aux indices, les anémies peuvent être différenciées selon des critères morphologiques. En fonction du MCV, on distingue les anémies microcytaires (carence en fer, thalassémies), les anémies normocytaires (affections chroniques, anémie d'origine rénale) et les anémies macrocytaires (anémies mégaloblastiques). Le MCHC est l'indicateur du caractère hypochrome (carence en fer, thalassémies) ou normochrome (affections chroniques, anémie d'origine rénale, anémies mégaloblastiques) d'une anémie. Habituellement, les caractères microcytaire/hypochrome, normocytaire/normochrome et macrocytaire/normochrome sont associés.

RDW = Red cell distribution width

La RDW est un indice de variation de la taille des érythrocytes ou anisocytose. Exprimé en %, il est calculé par l'automate à partir de la formule suivante:

|

RDW = |

Déviation standard du volume globulaire moyen (MCV) MCV |

x 100 |

|---|---|---|

|

Intervalles de référence: 11.5 - 14.5 %. |

||

Le MCV le RDW donnent des informations utiles pour le diagnostic différentiel des anémies.

| RDW normal | RDW élevé | |

|---|---|---|

| Normocytaire |

Hypersplénisme

|

Anémies hémolytiques auto-immunes |

| Microcytaire |

Thalassémies hétérozygotes |

Anémie par carence en fer Thalassémies homozygotes (Syndromes myélodysplasiques, anémies sidéroblastiques) |

| Macrocytaire |

Syndromes myélodysplasiques |

Syndromes myélodysplasiques |

Dans la pratique quotidienne, le RDW est surtout utile pour différencier une anémie par carence en fer d'une anémie inflammatoire.

| RDW | MCV | |

|---|---|---|

| Anémie par carence en fer |

élevé |

normal ou diminué |

| Anémie inflammatoire |

normal |

normal ou diminué |

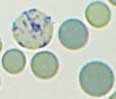

Les réticulocytes sont difficilement reconnaissables par les colorations panoptiques, d'où l'importance d'une coloration supravitale (coloration sans fixation préalable). Cette coloration met en évidence la substance granulo-filamenteuse. La numération des réticulocytes (exprimée en % des érythrocytes) s'effectue au microscope. Les valeurs de référence sont comprises entre 0.5-2.0% (valeurs relatives) ou

-

x 109/l (valeurs absolues). Dans les conditions physiologiques, les réticulocytes ont une durée de vie de 1-2 jours dans le sang périphérique; ils représentent un bon témoin de la production médullaire.

| calcul: | Nombre de réticulocytes absolue | = | Nombre d'érythrocytes x Nombre de réticulocytes en %

100 |

|

|---|---|---|---|---|

| exemple: | Nombre de réticulocytes absolue | = | 3.8 x 1012/l x 2.8%

100 |

= 0.106 x 1012/l = 106 x 109/l |

Index de production:

Lors d'une stimulation de l'érythropoïèse, les réticulocytes franchissent prématurément la barrière médullo-sanguine et circulent plus longtemps dans le sang périphérique avant de se transformer en érythrocytes. Pour cette raison, les valeurs obtenues sont anormalement élevées et doivent être corrigées. La polychromasie, visible sur le frottis sanguin, est un indice d'une stimulation de l'érythropoïèse. Le calcul de l'index de production fait intervenir le nombre de réticulocytes (en %) et un facteur en relation avec la valeur de l'hématocrite (tabelle spéciale).

Valeur normale: 1. Un résultat inférieur à 1 signifie que la production érythropoïétique est insuffisante comparée au degré d'anémie.

| calcul: | Index de production | = | Réticulocytes en %

F |

|

|---|---|---|---|---|

| exemple: | Index de production lors d'un hématocrite de 0.20 l/l | = | 7.5%

5.1 (fourni par la tabelle suivante) |

= 1.47 |

| Ht | F | Ht | F | Ht | F | Ht | F |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.10 | 12.4 | 0.19 | 5.5 | 0.28 | 3.0 | 0.37 | 1.7 |

| 0.11 | 11.0 | 0.20 | 5.1 | 0.29 | 2.8 | 0.38 | 1.6 |

| 0.12 | 9.9 | 0.21 | 4.7 | 0.30 | 2.6 | 0.39 | 1.5 |

| 0.13 | 9.0 | 0.22 | 4.4 | 0.31 | 2.5 | 0.40 | 1.4 |

| 0.14 | 8.2 | 0.23 | 4.1 | 0.32 | 2.3 | 0.41 | 1.3 |

| 0.15 | 7.5 | 0.24 | 3.8 | 0.33 | 2.2 | 0.42 | 1.2 |

| 0.16 | 6.9 | 0.25 | 3.6 | 0.34 | 2.1 | 0.43 | 1.2 |

| 0.17 | 6.4 | 0.26 | 3.4 | 0.35 | 1.9 | 0.44 | 1.1 |

| 0.18 | 5.9 | 0.27 | 3.2 | 0.36 | 1.8 | 0.45 | 1.0 |

Evaluation des réticulocytes par cytométrie de flux

Avec cette méthode, l'ARN des réticulocytes est mis en évidence par un réactif fluorescent. L'évaluation de l'intensité de la fluorescence permet de distinguer trois types de réticulocytes:

1. LFR = "Low Fluorescence Ratio" (RNA peu abondant : réticulocytes mûrs).

2. MFR ="Medium Fluorescence Ratio" (RNA moyennement abondant: réticulocytes immatures).

3. HFR ="High Fluorescence Ratio" (RNA abondant: réticulocytes très immatures).

L'IFR ("Immature Reticulocyte Fraction") correspond à la somme de MFR + HFR.Elle donne uneinformation identique à l'index de production concernant l'activité érythropoïétique.

Vitesse de sédimentation

La vitesse de sédimentation ne fait pas partie intégrante des indices érythrocytaires. Cependant, elle est influencée par plusieurs anomalies érythrocytaires. Ainsi, elle est élevée lors d'une anémie et/ ou d'une macrocytose, diminuée en présence d'une polyglobulie, d'une microcytose ou d'une acanthocytose. La cause principale d'une accélération de la vitesse de sédimentation est une augmentation du fibrinogène (syndromes inflammatoires d'origine infectieuse ou néoplasique, infections, grossesse).

La vitesse de sédimentation est un examen peu coûteux et rapidement effectué. Elle est un indicateur non spécifique d'un processus inflammatoire chronique et permet parfois d'en apprécier son intensité. Lors de processus inflammatoires aigus, on accorde la préférence à la protéine C-réactive en raison d'une cinétique plus précoce. La vitesse de sédimentation reste un critère de valeur pour le diagnostic et le suivi de la polymyalgia rheumatica et de l'artérite temporale. Dans le domaine des hémopathies malignes, elle peut être un indicateur d'une récidive de maladie de Hodgkin. Des vitesses de sédimentation très élevées (supérieures parfois à 100 mm/h) s'observent en présence d'une paraprotéine sérique (myélome multiple, macroglobulinémie de Waldenström), lors de cancers du rein ou de polymyalgia rheumatica.

Attention aux artefacts ! La vitesse de sédimentation est anormalement basse ("vitesse collée") en présence d'une cryoglobuline. En revanche, les agglutinines froides (anémie hémolytique auto-immune) ont tendance à fortement accélérer la sédimentation des érythrocytes. Dans ces deux situations, la vitesse de sédimentation doit être mesurée à 37°C.

Intervalles de référence: Hommes

-

mm/h, femmes

-

mm/h.

Voir également "Technique de la vitesse de sédimentation" dans le chapitre "Techniques de laboratoire".